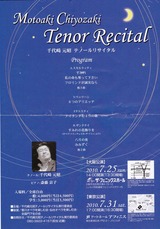

千代崎元昭さんのテノールリサイタルに行ってきました。バリバリのベルカント唱法で歌い上げる迫力ある、堂々とした演奏会でした。

私はけっこうな声楽オタクでして、色々と聞いてまわっているのですが、イタリアものはカンツォーネを良く聞く割にはちょっと縁遠く、何時もフランス・ドイツ又はイギリス古楽ばかりだったので、久しぶりにイタリアンの豪快な歌を堪能しました。

クラシックの声楽家にとって、宗教も風土も歴史も違う国の音楽を、自分の言葉でもない言語で歌うことの意味はかなり根深いものがあります。

古い声楽の人は「さくら」を平気で「さくぅら」と発音して声を張り上げて歌って御満悦でした(未だにやってます)。はっきり言って、私はそういう人の音楽家としての中身とレベルを今でも疑っています。でも最近やっとまともな日本語で歌う若手が出てきました。ぜひ次世代への答えを示していって欲しいものです

こんなこともあって、日本人の声楽家は本当に限られた人としかお付き合いが無かったので、今日は久しぶりに日本人のベテラン声楽家の歌を聞いた訳です。

さて、今日の千代崎さんには日本語の歌を歌うという発想自体がそもそも彼の音楽の中に全く無い様で、そういう点では歌に迷いを感じませんでした。問題提起が彼の中に無いのか、それとも乗り越えて行ったのか、私にはその辺は聞こえてきませんでした。多分前者の方だろうなと思いながら聞いていました。

歌はかなりレベルが高く、十二分に素晴らしかったのですが、彼の性格なのか、細やかな叙情性に欠け、丹念に、緻密に表現するという事が出来ていない。豪快さが常に先に来てしまう感じで、繊細な部分のメロディーの表現には稚拙さも感じました。

ちょっと辛口ではありますが、表現をしようとするとフォルテで張り上げてないと気がすまない、大きな声を出して満足しているという単純な盛り上がりには、ちょっと軽薄さも感じてしまいました。確かに凄く上手いし、日本人とは思えないような声量や表現力があったものの、PPからmP位までの表現はまだまだ全然なってない。FFにならないと実力が発揮出来ないというのは残念でした。

50代に入って、イタリアから日本に帰ってきて、色々なことを考えていると思いますが、先ずはこの日本の風土に生まれ育った日本人であるという根本認識をしっかりして欲しいですね。イタリアの物まねをして追っかけているのではなく、イタリアで勉強してきた、日本人千代崎でしか出来ない音楽を高らかに歌って欲しいものです。何も国粋的になる必要はありません。自分が嫌がおうにでも背負っている歴史と風土を認識すればよい事です。

どんなものでもレベルが上がれば上がるほど、問われるのは中身だと思います。その人の考え方や音楽性、哲学、そして人間としての器こそが問われます。その点、千代崎さんは西洋音楽の声楽家として、日本人とは思えないほどの技術があるだけに、もう一歩の精進が欲しいと思いました。飛びぬけた実力はしっかりと聞こえてきたけれど、音楽家としての意思表示や哲学は何も見えなかった。

今後の精進を望みたいと思います。