お知らせ

この程HPリニューアルに伴いまして、ブログ「琵琶一人旅」及び「琵琶樂人倶楽部」をこのHP内に移設しました。今後は、こちらの方を御覧くださいませ。よろしくお願い申し上げます。

先日第209回琵琶樂人倶楽部「琵琶唄の現在」をやって来ました。いわゆる弾き語りの琵琶唄ではなく、Msの保多由子先生に歌ってもらって様々な形の琵琶歌を聴いて頂きました。まだまだ未消化なものも多かったのですが、定型の弾き語りにこだわる琵琶唄をこれからもどんどん柔らかくして、未来に向けて新しい魅力ある琵琶樂を発信して行きたいと思っています。

伝統のものには、常に「らしい」かどうかという意見が付きまといます。それはリスナーよりも演者の側にこそ強くあり、自分の習ったものや伝統とされているものが正統で、その型の逸脱を強く拒みます。その結果リスナーとの溝はどんどんと広がって行ってしまいます。リスナーは音楽として素晴らしいと感じてくれれば新しいものでも聞いてくれますが、演者の方は拘りから抜け出すことが大変難しい。色々勉強して、自分で会得したものはなかなか捨てられないし、それが正義正解だと思い込んでしまっている。また自分を取り巻く状況でまかり通っている常識や価値観も乗り越えられないし捨てられない。勉強した人程、捨てられないのです。専門の事を深く知っていても、それ故に視野が狭くなり、周りが見えなくなって、身にまとわりついている状況から逃れられなくなるものです。

個人的な感想ではありますが、薩摩琵琶が弾き語りに固執し、今でも白虎隊や石童丸、鉢の木、城山、松の廊下(忠臣蔵)など忠義の精神みたいなものをやっているのは、今後の琵琶樂に於いても良い事ではないと思います。歴史の資料としてそれらの曲を遺すのは良いと思いますが、お稽古事とは言え、時代錯誤と思うのは私だけでしょうか。

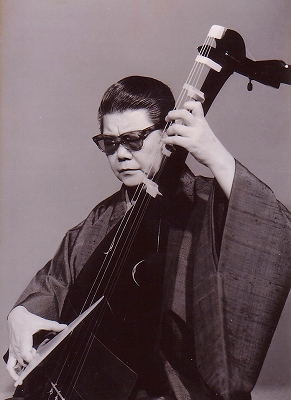

若き日 30代の頃はライブをやると「古典を聞きたい」と言ってくる年配のお客さんがよくいました。私も返事に困って薩摩琵琶の歴史を説明すると、相手も困った顔をするという経験が何度もありました。お客様が琵琶に対して何かのイメージを持って聴きに来ることは結構な事だと思いますが、琵琶樂人倶楽部発足前(20~30年程前)は、演奏者も一番新しい流派程「琵琶千年の歴史」「古典やってます」みたいなキャッチフレーズで「伝統ビジネス」化したような宣伝をして琵琶のイメージを売りにしていました。琵琶樂人倶楽部を始めたのも、こうした現状に対し、しっかり琵琶樂史の説明をして、その豊かで魅力的な琵琶樂を知ってもらいたいと思ったからこそ、活動を始めたのです。平曲も雅楽も勉強せず演奏できない人が「琵琶樂千年の歴史」と軽々しく口にして宣伝するのは、さすがに詐欺でしかありません。そして薩摩琵琶の古典といわれるものが軍国物や軍国時代になってしまうのも実に残念です。むしろこれから古典となるような作品を将来に向けて創って歴史を紡いで行くようであって欲しい。

30代の頃はライブをやると「古典を聞きたい」と言ってくる年配のお客さんがよくいました。私も返事に困って薩摩琵琶の歴史を説明すると、相手も困った顔をするという経験が何度もありました。お客様が琵琶に対して何かのイメージを持って聴きに来ることは結構な事だと思いますが、琵琶樂人倶楽部発足前(20~30年程前)は、演奏者も一番新しい流派程「琵琶千年の歴史」「古典やってます」みたいなキャッチフレーズで「伝統ビジネス」化したような宣伝をして琵琶のイメージを売りにしていました。琵琶樂人倶楽部を始めたのも、こうした現状に対し、しっかり琵琶樂史の説明をして、その豊かで魅力的な琵琶樂を知ってもらいたいと思ったからこそ、活動を始めたのです。平曲も雅楽も勉強せず演奏できない人が「琵琶樂千年の歴史」と軽々しく口にして宣伝するのは、さすがに詐欺でしかありません。そして薩摩琵琶の古典といわれるものが軍国物や軍国時代になってしまうのも実に残念です。むしろこれから古典となるような作品を将来に向けて創って歴史を紡いで行くようであって欲しい。

よくよく歴史を振り返ってみると、新たな時代を創った人は皆「らしく」ない人達なのです。ピアソラ、チャーリー・パーカー、ジミ・ヘンドリックス、ラベル、ドビュッシー、永田錦心、鶴田錦史、もう切りが無いですが、今スタンダードを思われているものを作った人は当時、皆当時一番のアバンギャルドであり、皆「らしくない」と言われ、お決まりのように「これは○○ではない」と批判されました。その批判されたものが今やスタンダードとなり、古典となって行ったのです。古典とはそうしたアバンギャルドの中に在るエネルギーがあってこそ、古典となって歴史を創って行くのかもしれません。

「らしい」という事は現在のレールの上に立っているという事です。優等生的で、トラディショナルで安定感はありますが、ワクワクとした次の時代は見せてくれない。そして琵琶樂の問題はそのレールが軍国時代であり、忠義の心や男尊女卑だという事です。だから私は琵琶を手にした時、そのレールを外すところから琵琶での音楽活動を始めたという事です。とてもじゃないけどそんな軍国時代のレールには乗れません。

私は薩摩琵琶の音色に惹かれて手にしたので、この音色こそ次世代に伝えたいのです。土台となるレールは日本感性であり、近代の軍国のそれではありません。それは永田錦心や鶴田錦史がやってきた事と同じです。私は彼らのような力量は無いかもしれませんが、だからといって軍国だの忠義だの、そんなものを一音楽家として舞台でやる訳には行きません。そこに自分の主張がないどころか、音楽家としての質を問われてしまいます。本当は先輩たちに次世代の琵琶樂の在り方を示す活動をして欲しかった。残念ながらそういう方は居ませんでしたね。形は真似出来ても、志や精神を受け継ぐのは本当に難しい。

「和して同ぜず」という言葉がありますが、「和」するとは、皆が同じ形になる事ではありません。字の語源を辿ると、違う調子の笛が束になっている形なのですが、異なる様々なものが一緒になっている状態が「和」です。「同」とは一緒に居るものが皆同じ質になるという事。つまり「和して同ぜず」とは、異なるものは異なるままに、同じ社会の中に生きている、多様性のある社会といい変えても良いと思います。「和を持って尊しとなす」は皆が同じになるという事ではなく、色々な人が協調し合って生きるという事ではないのでしょうか。

琵琶をやっている人が、旧来の価値観に囚われて「らしい」という一つの形から抜け出せず、その思考迄もが一つの方向に、それも軍国時代の感性に向いてしまうというのは、とてもいびつな形だと思います。そこからは次世代の琵琶樂は到底生まれて来ない。私はそう思えて仕方がないのです。

自分と同じ形、同じ視点、同じ感性でないと仲間ではない、という村社会の心情は、コロナの頃のマスク警察やワクチン強要と同じで、形も思考も行動も同じでないものは異常なものとして排除するという感性と全く同じなのです。つまりは全体主義へと簡単に流れてしまうという実例だと思っています。

若き日 厳島神社本殿にて

少なくとも音楽・芸術は、そんな狭量な所から発して欲しくないですね。琵琶樂が、過去に寄りかかって同じ事を繰り替えず骨董品ではなく、常識も習慣も乗り越えて次の時代を感じさせてくれるような魅力のある音楽であって欲しいのです。

少なくとも音楽・芸術は、そんな狭量な所から発して欲しくないですね。琵琶樂が、過去に寄りかかって同じ事を繰り替えず骨董品ではなく、常識も習慣も乗り越えて次の時代を感じさせてくれるような魅力のある音楽であって欲しいのです。