先日の第202回目琵琶樂人倶楽部は沢山の方にお越しいただき、今年も賑やかに終える事が出来ました。

毎月、長年に渡りこうして会を続ける事が出来て本当に嬉しい限りです。色んな形で音楽活動をしていますが、こういう毎月定例の会を持つ事は、私のようなショウビジネスやエンタテイメントと離れた所でやっている人間にとってはとても有効な手段だと今更ながらに思います。琵琶樂人倶楽部は流派のお浚い会とは全く違い、毎月常に様々なジャンルの音楽家とアイデアを巡らせリハーサルを何度も重ね演奏しています。ゲストにレパートリーや得意曲を演奏してもらう訳ではありません。

独奏で演奏する方には、こちらから曲を指定してやってもらう事も多く、平家琵琶の方は毎年私が指定する曲を1年かけて練習するそうです。ゲストの演奏会を企画しているのではなく、ギャラ(薄謝で申し訳ないのですが)を払ってこちらの企画にあった内容のものを演奏してもらいますので、今月の会でも笛の玉置さんには、「西風(ならい)」「塔里木旋回舞曲」「遠い風」の私の曲三曲をリハーサルを重ね演奏してもらいました。年明けには筝の藤田祥子さん、尺八の藤田晄聖君に拙作の「朝の雨」(筝・尺八・琵琶唄)を演奏してもらいます。ただ今リハーサルをしている最中です。まあ小規模ながら毎月演奏会を企画プロデュースしているという事です。

毎度来てくれる方も、私の曲を色んな方がそれぞれの解釈で演奏するのを楽しみにしてくれています。勿論ゲストに合わせ編曲したり、時に新作初演を企画したりしてやっているので、毎週スタジオに入って色んな方と練習を重ね、毎月違う曲を演奏しています。時々流派で習った得意曲をやらせて欲しいという方が居ますが、滅多にやらないジャンルの紹介の回は別として、習った曲しか出来ないようなレベルと意識では琵琶樂人倶楽部には合わないので、そのよう方は丁重にお断りをしています。

毎度来てくれる方も、私の曲を色んな方がそれぞれの解釈で演奏するのを楽しみにしてくれています。勿論ゲストに合わせ編曲したり、時に新作初演を企画したりしてやっているので、毎週スタジオに入って色んな方と練習を重ね、毎月違う曲を演奏しています。時々流派で習った得意曲をやらせて欲しいという方が居ますが、滅多にやらないジャンルの紹介の回は別として、習った曲しか出来ないようなレベルと意識では琵琶樂人倶楽部には合わないので、そのよう方は丁重にお断りをしています。

今や世に溢れる音楽は総てがショウビジネス・エンタテイメントと感じている人も多いと思いますが、音楽の世界はそんな小さなものではありません。まだまだもっと多様な魅力があり、活動に於いても様々なやり方があります。メディアに乗せられ洗脳され「売れなければ、上手にならなければ、有名にならなければ、偉くならなければ」等々、こんな事に囚われている人は、意識が音楽そのものから離れていて、人生の大事な時間を浪費しているのと同じだと、私には思えます。

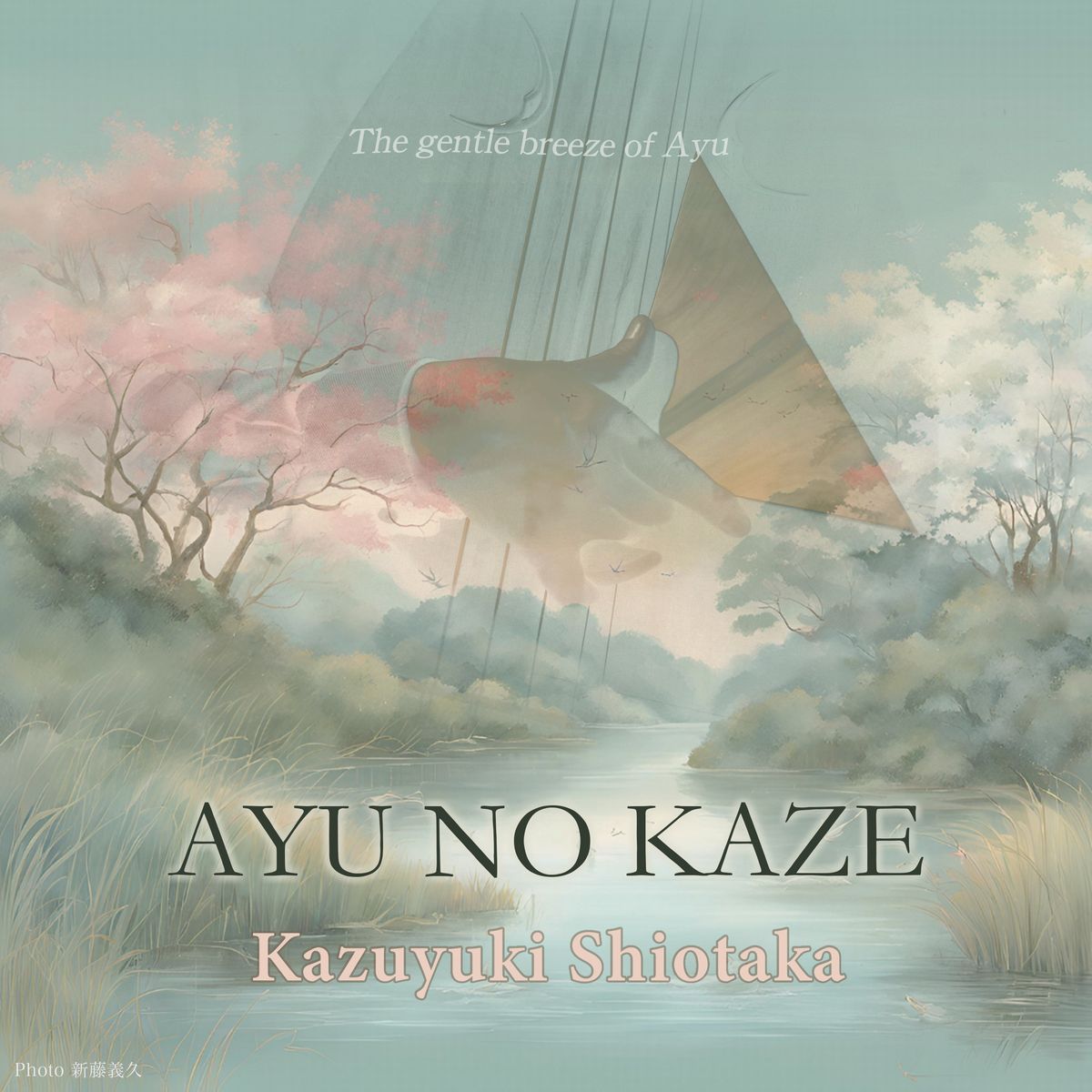

さて今製作中の10thアルバム「AYU NO KAZE」はこんなジャケットになりました。これまで少し暗目で内省的な雰囲気のジャケットが多かったので、今回は新春リリースという事もあり、明る目の色調で創ってもらいました。まだもう少し時間がかかるのですが、年明けにはリリース出来そうです。もう前作よりCDという形にはせず、今回も配信のみのリリースですが、Youtube等でも聴けるようになっていますので是非お聴きください。ユーチューブミレニアムに入っていないと途中で広告が入ってしまうようですのでお気を付けください。

Y

utubeではこれまでの作品も聞けます。

2014年迄の各作品 塩高和之 – トピック – YouTube

2018年以降の各作品 塩高和之 – トピック – YouTube

一つは7枚目までのアルバムを出しています。1st,2ndは権利関係の問題で作品集という形で何曲か抜粋して、未発表曲も加えて「塩高和之作曲作品集① ②」という名前で出ています。8thアルバムからはもう一つの塩高トピックにまとめてあります。

来年は琵琶樂の新たな歌曲も創って行きたいと思っています。私は基本的に器楽の作曲家であり演奏家ですが、琵琶樂にとって、次世代が共感を持って聴いてくれるような内容の琵琶の歌曲も是非とも必要だと思っています。とにかく軍記物戦記物等殺し合いの内容はもうたくさん。今迄もそんな曲はあまりやって来ませんでしたが、心が豊かになる音楽を創り、次世代に託したいですね。

毎年年末年始はあまり演奏の機会はないのですが、今年は10thアルバムの編集などもあるせいか、やらなければならない事が山積みで気が抜けません。ただ私が表現したいと思って創って来た作品群もここにきてかなり充実してきましたので、そろそろ腰を据えて今迄創り出した作品群に磨きをかけて行く時期に来ているのかもしれません。これ迄を振り返ると、大体10年位で一つの周期が来て、活動が変化してきたのですが、今が正にその周期の変わり目だと感じています。私はこういう人生の転換期にいつも風の流れの変化を感じます。自分を取り巻く風には常に様々な流れがあり、その流れは過去からずっと吹き渡っているものや、遠くアジアや中東からシルクロードを通って向かってくるもの、自分の周りを渦巻くもの等々、色んな風を常に感じています。私は風に導かれ薩摩琵琶に出逢い、また風に導かれ樂琵琶にも出逢い、演奏し曲を創り、常に風に乗って生きているような気がしてならないのです。だから創る曲には「風」の就くタイトルが多いのです。

今は、「風の時代」などと言われていますが、私はもともと地に足を付けて土台を築き、安定した場所や収入、組織、身分のようなものを作り上げようという感覚では生きて来ませんでした。むしろそんな目に見えるものはただの幻想でしかないという想いが最初から強かったように思います。今自分が年齢を経てこれ迄音楽活動をしてきて、やはりそんなものは幻想だなと改めて思います。お金自体が幻想だし、政治体制も、そこから与えられる肩書のようなものも皆同じです。一定の枠の一歩外に出れば全く意味をなさない。

そもそも音楽・芸術は、そんな人が勝手に決めた枠やルールななどを軽々と乗り越えて行くものではないでしょうか。少なくとも私はそう思っています。

私は日本の風土から起こり、そこに育まれた音楽をやりたいのです。縄文的感覚ともいえるかもしれませんが、宗教や権威システムが蔓延る以前の世界こそが日本の原点であり、その大地に吹き渡る風こそが、その私の想う日本の源であり真実だと思っています。支配体制も神話の世界も宗教も、後から人間が作り出した創作物であり、システムであり、今で言えばグローバリズムという感じがしています。

今君の手を取って 国境を超えて行きたい 春風に乗って