連日の暑さに参りますね。夏はどうものんびりする癖がついているのか、演奏会が少ないですね。

先日、かつてコンビを組んでいた相棒、尺八奏者 グンナル・リンデルさんがスウェーデンから久しぶりに来日したので、地元の居酒屋で呑ってきました。5年に一度くらいの間隔でグンナルさんが来日するので、その度に会うのですが、毎回話が尽きず、いつも超絶飲み会に突入します。まあ190mを超えるような大柄のグンナルさんですから、私とはアルコール消費量が違います。今回も6時間に渡り、呑んで食べ、語りあいました。その話の内容はもはや日本人相手では出来ないくらいに濃いもので、尺八の事はもとより、万葉集、古今和歌集、風姿花伝、申楽談義、難波土産(虚実皮膜論)、西山松之助ともう縦横無尽に日本文化を語り尽くしました。

先日、かつてコンビを組んでいた相棒、尺八奏者 グンナル・リンデルさんがスウェーデンから久しぶりに来日したので、地元の居酒屋で呑ってきました。5年に一度くらいの間隔でグンナルさんが来日するので、その度に会うのですが、毎回話が尽きず、いつも超絶飲み会に突入します。まあ190mを超えるような大柄のグンナルさんですから、私とはアルコール消費量が違います。今回も6時間に渡り、呑んで食べ、語りあいました。その話の内容はもはや日本人相手では出来ないくらいに濃いもので、尺八の事はもとより、万葉集、古今和歌集、風姿花伝、申楽談義、難波土産(虚実皮膜論)、西山松之助ともう縦横無尽に日本文化を語り尽くしました。

私がグンナルさんと一緒にスウェーデンやイギリスに公演に行ったのが、もう20年前。あの頃からグンナルさんの知識は頭抜けてもの凄いものがありましたが、現在ストックホルム大学で教職に就いている事もあり、更に研究が進んでいるようで、私でも知らない日本文化の奥底にある話がポンポン出てくるのです。今迄これだけ古典の話が出来た人は、木ノ下歌舞伎の木ノ下裕一さん位ですね。いやいやあまりに話が広大で深くて、そして楽しくて時間を忘れました。話は当然伝承や型についての問題点や今後の展望に迄及び、それはそれは有意義な時間を過ごすことが出来ました。

グンナルさんとの飲み会の2,3日前には、能を観に行きました。観ながら色々考えていたんですが、幽玄の世界を現代人に魅せ、伝えるのは難しいなというのが正直な感想です。もう少し何かその世界に入って行くきっかけが欲しいと思ってしまいます。いつもお世話になっている能楽師ワキ方の安田登先生は「眠くなっても良いのだ」と言ってくれるのですが、能の形式美を継承するのはとて大事な事ながら、表現しているその世界観を現代の人に伝える為には、何かを変えて行く事も必要な事ではないかとも思います。これは能に限った事ではなく、常に伝統というものを伝えて行く時の葛藤です。次世代に何を伝えるのかという事は、とても難しい問題ですが、あえて型を破り、新たなものを創り上げる事も辞さないという姿勢と覚悟が必要かもしれません。今伝統には、そこが問われていますね。

グンナルさんとも「芸」とは何か、という事を中心に話していたのですが、技や型のその奥にある根理を見失っては意味がありません。世阿弥は「初心」という言葉を使って、それまでの自分を切って捨てる覚悟を常に忘れてはいけないと説いているそうですが、守・破・離と言われる邦楽は今、守に囚われているのかもしれません。何を伝承して行くのか、型とは何を意味し、その型の何を伝えて行くのか。伝統芸能に携わる人はどこまでも思考を広げて深めて行かなくては、表面をなぞっているだけで終わってしまいます。それでは結果的ににも伝えられません。大胆な「破」が必要なのかもしれません。

つい先日も横浜能楽堂の第二舞台で、第一部を古屋和子さんの一人語り、第二部を私とメゾソプラノの保多由子さん、フルートの久保順さんのトリオでの演奏という珍しいカップリングで私の作曲作品を上演しましたが、絶好調の古屋節を聞きながら、熟練した話芸が聴こえ来る程に、私のやり方は真逆を行っているなと感じました。私は、むしろ芸が聴こえないように、見えないようにしたいのです。世界観を感じてもらいたいので、目に見える技や芸はその妨げになってしまう。聴き終わった後には、個人の芸などは忘れてしまうような世界を感じてもらいたいのです。お見事な芸を見せ、それを追求するのが邦楽だとしたら、私のは邦楽ではないと思います。「お見事」という声がかかるようでは、リスナーの感性や意識がその技の所に留まっているという事であり、私の想う所に迄達していないという事です。技だの芸だの、そんな所をどんどんと超えて、創造力を羽ばたかせて異次元迄飛んで行って欲しいのです。だからこそなるべく言葉という具体性のあるものを普段から使わないようにしているのです。今回演奏した「Voices」は歌詞がありますが、リスナーが言葉の表面的な意味に引きずられることがないように、あえて言葉を解体し再構築して行くように創りました。現時点での私の日本語の扱い方を具現化した作品です。

私なりに考えるに「お見事」的な芸を披露するようになったのは近世邦楽からではないかと思っています。技や芸を見せる事で、より高い木戸銭(ギャラ)を得る為にエンタテイメント色がどんどん強くなり、大衆化が進み、芸の部分が肥大化していったのではないでしょうか。感じさせるよりも楽しませる要素を大事にしたのでしょうね。それはそれで結構だと思いますが、私の考える音楽や舞台とは決定的に真逆です。そしてそうした変化は、中世迄の邦楽の概念や構造そのものを大きく変えたのだと思います。

何故その曲を自分が演奏するのか、どんな世界を見据え、その曲を何故自分の舞台で、自分の表現として演奏するのか。そこから何を表現したいと思っているのか。ただのストーリーテラー芸なのか、それともストーリーを越えたもっと大きな世界を見据え持っているのか等々、そんな話をする琵琶人は居ませんね。残念です。自分のお稽古した技を目いっぱい披露できる曲を舞台でやっているのでは、お稽古事以上にはなりません。

私は琵琶を始めた最初から、流派の曲を自分のライブでやるなんてことは考えたこともありません。高円寺のあまたあるライブハウスで、教室で習った曲をやっている発表会みたいなライブは一つも無いですよ。皆どんなにへたくそでも自分の曲をやって舞台に立っている。それでなければライブをやる意味は無いでしょ!!。バッハをやるのでも、自分で解釈し研究して自分なりのバッハをやるからこそ舞台に立てるのではないですか。それをしないで習ったように上手にコブシ回して得意になってやっているようでは、とても音楽とは言えないと思うのは私だけでしょうか。

少なくとも私が感激してきたアーティストは皆創り出す方々でした。既成概念ややり方や形式等一瞬にしてにぶち壊す位のエネルギーがありました。ジミヘンやマイルス・デイビス、皆そうです。予定調和の型にはまったものはエネルギーが決定的に低いのです。

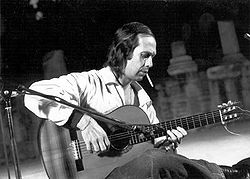

パコ・デ・ルシア

パコ・デ・ルシア

何故自由に何でも表現できる場である音楽に於いて、教わった事をやろうとするのか。不思議ですね。型とはそんな程度のものでしかないのだとしたら、それを伝承する意味が見えて来ません。かつてプレスリーが出た時もパンクロックが出た時も、強烈な反発と共にそれを上回る熱狂的な支持がありました。これがエネルギーです。ピアソラもドビュッシーもラベルも、パコ・デ・ルシアもリスナーがショックを受ける位に既存の価値観や技をどんどん乗り越えたからこそ、今に続く音楽を創り出したのではないでしょうか。

邦楽にもかつては血沸き肉躍るような熱狂の時代がありました。創り出すというエネルギーを失ったものに、リスナーは魅力を感じてはくれないのです。技を披露して喜んでいるようなメンタルでは、次世代は誰も付いてこないと私は思っています。「お見事」なんて物を捨て、観衆を驚かせ、反発もさせ、ぐいぐい惹きつけて、異次元へと連れて行ってしまうようなエネルギーが、今邦楽には必要ではないですか。

御一緒する機会が多い、能の津村禮次郎先生や日舞の花柳面先生は、作品を創るという意識がとても高く毎回がスリリングです。今年1月にシアターXでやった面先生、韓国舞踊のペ・ジヨン先生、Flの久保順と上演した作品はとてもスリリングで且つ素晴らしい作品でした。そうした先輩方々には、その土台には広大なまでの伝統が常にどっしりと漂っているのです。だから新しい作品でもその中に伝統を感じるのです。私がしっくりと腑に落ちる事はそういう事なのです。

もう何度となく再演している戯曲公演「良寛」のラストは、照明も固定して全く演出を入れず、津村先生と私の奏でる樂琵琶の音のみによる8分間もの長いシーンで終わるのですが、そこには良寛と良寛を取り巻く人々の姿が現れ、それらの存在を超え、正に翁のような大きな存在が目の前に現れました。そして会場にはとてもとても静かに人知を超えた「大いなるもの」が降りてきて、そして隅々に迄満ちて、会場は早朝の湖面のように澄み渡った、静寂に包まれまれた清浄な世界が出現します。そこには個人の小賢しい自己顕示欲も無いし、お見事な芸も技も無い。そんな場を経験すると、風土が育んで育ててくれた日本の感性と、その長い歴史の中に我が身が生かされているのだと感じられます。そしてそれこそが私の表現すべき世界だと思えて仕方がないのです。個人の頭で考えた小さな世界ではなく、千数百年に渡りこの風土に育まれ伝わって来たものを受け継ぎ、そしてそこから自分なりに作品を創り出して行きたい。津村先生や面先生の姿を追いかけたいのです。

さて今週は第186回の琵琶樂人倶楽部があります。今回は戯曲公演「良寛」で御一緒している、パフォーマーの中村明日香さんがゲストです。宮沢賢治の「龍と詩人」を明日香さんなりにやってもらい、私は樂琵琶で対します。津村先生や和久内先生もお時間があれば来てくれるそうなので、久しぶりに「良寛」チームの勢ぞろいです。19時00分開演です。ご興味のある方は是非ご連絡ください。

グンナルさんと話しながら、今回も話は尽きませんでした。遠方にこうして志を同じくする友が居るというのは嬉しいですね。