あの日から10年が経ったのですね。私の感覚ではこの10年という年月を、時間の概念では捉えきれません。

先日阿佐ヶ谷ヴィオロンでやった3.11追悼の会

今年は毎年やっている追悼集会を、8日にヴィオロンでやりました。昨年からのコロナ騒動で、いつものルーテル教会は使えないとのことで、主催の和久内明先生から相談があり、ヴィオロンを紹介させてもらいました。いつもよりは小さな場所になってしまいましたが、沢山の人が集まってくれました。こんな時期にありがたいですね。今、人が集まる場というものがどんどんと無くなっている事を考えると、この3,11はじめ、過去が忘れさられて行く時代になって行くような気がしてなりません。

3.11は単に震災というだけでなく、津波や原発事故という現代の日本社会が抱える様々な問題を炙り出してくれました。今回のコロナもそうですが、日本も世界も、はっきりと変わるべきところに来ているのでしょうね。エネルギー問題一つとっても、もうガソリンや原発の時代ではないでしょう。

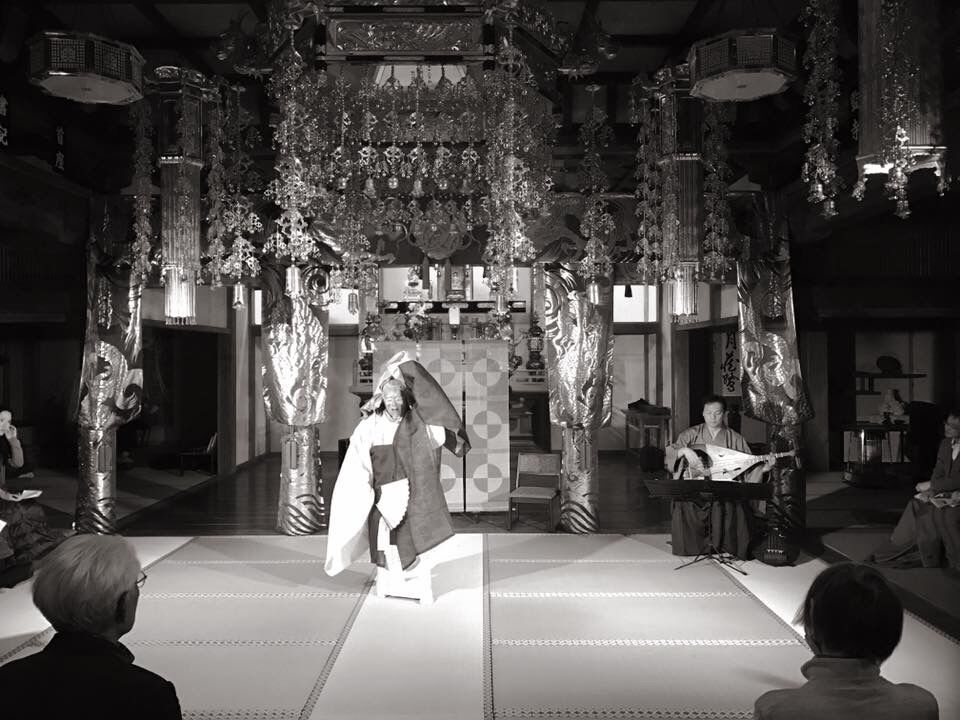

それに「鎮魂」という言葉を意識したのは、この震災からでした。私は平家物語をやっていながら、今一つ「鎮魂」というものが我が身に入って来ませんでした。平家の人々に対して、特に思い入れがあるという訳でもないし、リアルな体験も経験している訳でもないので「鎮魂」という言葉は、琵琶の演奏に際して使わないようにしていました。しかし3.11の後、福島市や南相馬市、飯館村にも何度も行き、現実の姿を目の当たりにして、「鎮魂」という言葉が、自分の中で重い言葉として感じられるようになりました。

日本の歴史を見て行くと、鎮魂はとても大きなキーワードとして歴史の中に登場します。平家物語を筆頭に、それは芸能と社会の在り方という部分にもつながるのですが、鎮魂の思想は日本人の文化的感性の中に深く土台として存在しているのではないでしょうか。

3.11そしてコロナ禍を通して、日本人はそこに無力感も希望も、様々な想いをないまぜに感じながら生きて来ました。不都合ともいえる真実も炙り出され、多くの事を見、聴き、経験して来たのです。またこのコロナ禍を経て、更に色々な想いが湧いてきた事と思います。

思い返してみると、3.11の後、私はしばらく無力感を感じ、体調もすぐれなかったのですが、しばらくして、より「自分らしくありたい」という想いがふつふつと湧き上がってきました。私自身は被災した訳ではありませんが、地震、原発事故、政府、日本という国の未来等、感じる事、思う事、考える事ことは沢山ありましたし、自分が年を重ねるにしたがって、我が身だけでなく、次世代に対する気持ちというものも出て来て、結果、自分が自分らしくあることが一番大事だろうという想いを強くしました。

しかし「鎮魂」という事は未だに私にとって、簡単に口には出来ない言葉であり続けています。それは本人にその心が明確になければ、偽善でしかないだろうし、自分に対しても偽った音楽をやることになる。それだけ「鎮魂」という言葉は重いと感じているからです。私が出来ることは、ただ聴いてもらうという事だけです。私が何か出来るとしたら「祈る」位でしょうか。それもあくまで私個人の側からのメッセージとして、祈りを込める事しか出来そうにありません。相手の魂を鎮めるという事はとてもとても深い事だと思えるのです。

黛敏郎さんの「音楽は祈りと叫びである」という言葉の通り、奏で、語るという事は正に鎮魂と密接な関係にあるのだと思います。少なくとも日本の芸能は正に祈りと叫びであり、そのまま鎮魂につながっていたことと思います。

先日、楽しいウクレレの演奏を聞きましたが、とても上手な舞台運びで、聞いている皆さんも本当に楽しそうで良かったですが、私の音楽や舞台とはまるで違う星の音楽の様にも聞こえました。これは同じ邦楽をやっていても、時々共演する人に対して感じることがあります。そういう音楽に接すると、逆に自分の音楽がどういうものなのか、よく見えて来ます。私は性格的にも見た目にも、人を安心させて楽しませてあげるような、エンターテイナーの質を持っていないのでしょう。まああまり人の役には立たないかもしれませんが、私には私がやるべきところがあると思いますので、それを淡々とやって行くしかないですね。

10年が経って、震災がもたらしたこと、教えてくれたことを、今静かに思い返しています。そして現在コロナ禍にあって、これからの世の中で、どういう意見を持って、どう生きて行きたいのか、改めて考える時だと感じています。