令和が始まりましたね。平成30年間は日本が衰退した時代とも言われる中、これから日本は何処へ向かうのでしょうか。かつての目の前の景気を追いかけるような軽薄な時代にはなって欲しくないですね。賑やかしのエンタテイメントではない、洗練された日本文化が深まり、興隆する豊かな時代と、是非ともなって欲しいものです。そしてまた何故この30年が衰退の時代だったのかも、しっかりと検証すべきだと思います。

私は音楽家として、琵琶楽を何としても芸術音楽として世界に出して行きたいですね。そのためには言葉の問題はこれから大きな課題となって行くでしょう。そして何を語り伝えるのか、そこがこれから問われる事と思います。

マーケットがもう国内に留まらず、世界が相手になった以上、これまでのドメスティックな村意識では、変らないどころが衰退しか招きません。民俗芸能はそれはそれで素晴らしいものだと思いますが、民族音楽というくくりの中に居ては、あくまで珍しいアジアの一地域の音楽というところを越えらず、クラシックやジャズと同様の世界標準の芸術音楽としては聴いてもらえません。

現在の薩摩琵琶は、曲自体が大正昭和の軍国時代に作られたもので、内容的にも既に現代日本人にすら理解できないものが多いのです。忠義の心など歌われても、どう反応して良いのか・・・・。世界に視野を向けたら、このままで良い訳がありません。誰の目にもそう映っているはずです。今変らなければ薩摩琵琶は本当に滅んでしまうかもしれません。そう思っているのは私だけでしょうか・・・・。

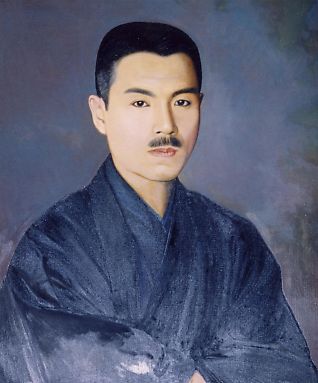

かつて永田錦心は、こう言って芸術音楽としての琵琶楽を、世界に向けて発信したいと願っていました。洋楽云々という所は今の時代からすると?な感じを持つ方も多いでしょうが、そういうことではなく、視野が世界に向い、芸術音楽として琵琶楽を確立したいと願った事が熱く伝わってきます。しかしながら弟子たちにはその志は伝わらず、新しい琵琶楽の創造も、世界への進出も、誰もしなかった。結局錦心流から飛び出た鶴田錦史が、世界への第一歩を武満徹らと共に踏み出したのです。

残された形を真似る事は出来ても、志を継ぐ事はそう簡単に出来るものではありません。永田錦心もさぞ嘆いていることでしょう・・・。

鶴田錦史以降、海外公演なども少しづつやる人が出てきましたが、演奏しているのは、流派の曲だったりノヴェンバーだったり、まだまだ既成のものをやっているだけで、新たなスタイルを打ち立てて勝負した人は、残念ながら居ませんね。お稽古事の延長をやっているようでは、結局珍しい楽器のパフォーマンスという域を出ません。海外に行った時にこそ、音楽家としての哲学を持ち、音楽で独自の世界を表現して欲しいものです。それにしても何故何でも自由に出来るこの時代に、自分の音楽をやろうとしないのでしょうね・・・・。

編曲と指揮はアルチョム・キム バックはオムニバスアンサンブルの面々

私は私なりのやり方しか出来ませんが、国内でも国外でも、どんな場所だろうと、今まで通り私の創った音楽をやります。その自分の世界を創り上げる為に、雅楽から始まる千数百年年以上に渡る琵琶楽を勉強しているのです。軍国時代のものばかり見ていても古典の勉強にはなりません。古典があるからこそ前衛が存在するのです。過去を学ぶことこそ明日への第一歩。それが音楽家としての矜持ではないでしょうか。

幸い、今はネット配信等の技術が後押ししてくれることもあり、海外からの問い合わせも少しづつ多くなりました。ここ数年で台湾の音楽家が私の作品を取り上げて、リサイタルで何度か演奏してくれた事も嬉しかったですね。こういう動きがもっと広がるように、作品創りも演奏活動も、世界を対象にした活動を繰り広げて行きたいと思います。

今こそ、この新しい時代にこそ、永田錦心の志を持って、琵琶楽の素晴らしさを世界の人に聴いてもらう時ではないでしょうか。

歌舞伎のように「人を楽しませる」のを目的として、つまりエンターティナーとして、高いレベルを目指すのか、それとも日本の精神性や哲学をもって「表現するもの」としてやって行きたいのか。この区別をはっきりとさせるべきです。日本ではこの辺がごちゃ混ぜになっていて、芸能と芸術の区別がない。国内だけでドメスティックな視線でやって行くのならそれでも結構かもしれないけれど、世界を視野に入れたら、自分のやっている事がどういうものなのか、態度とスタイルをはっきりさせなければ、中途半端なものとしてしか評価されず、ただの珍しい民俗芸能としてしか見られない。

私は音楽をやりだした子供の頃から歌謡曲やポップスは苦手なので、表現行為として音楽をやって行く方が向いていると思っています。なんの主張も哲学も無く、売ることを優先としているものは、私には向きません。

是非とも器楽としての琵琶楽をもっと創り、この妙なる音色を届けたいですね。

北鎌倉其中釜サロンにて Photo 川瀬美香

少し宣伝です。

5月6日より、NHKeテレの「100分de名著」という番組が4回に渡り放送されます。今月のテーマは平家物語。解説が能楽師の安田登さん、そして私が琵琶の演奏を担当しております。安田さんは平家物語を通して、平安時代と中世以降の組織論の違いなど、いろんな視点で解説をしてくれます。

5月6日より、NHKeテレの「100分de名著」という番組が4回に渡り放送されます。今月のテーマは平家物語。解説が能楽師の安田登さん、そして私が琵琶の演奏を担当しております。安田さんは平家物語を通して、平安時代と中世以降の組織論の違いなど、いろんな視点で解説をしてくれます。この新たな時代に「平家物語」などの古典をもう一度見直すことは、日本人の感性を磨き上げることに通じます。そして海外に出て行く時にこそ、日本人としての感性と文化が問われるのです。英語をしゃべる事も必要ですが、それは単なるスキル。大事なのはどんな文化と哲学を持って生きているのかという部分です。スキルがあっても中身がなくては何にも表現出来ません。問われるのは英語力ではなく、お上手な演奏でもなく、何を語るかなのです。かつて鈴木大拙は英語で世界に向けて仏教を語り、日本の文化を世界に広め、日本文化の奥深さを知らしめ、そこから禅ブームなどが海外に沸き起こりました。代表作として知られている「禅と日本文化」は、大拙が英語でスピーチしたものを、日本人が日本語訳した本です。

是非これからの琵琶人には、英語で、そして演奏で日本の古典の魅力、琵琶の素晴らしさを熱く語り表現てほしいのです。

是非御覧になってみてください。

番組HP:https://www.nhk.or.jp/meicho/index.html

令和の時代を豊かな文化の時代にして行きたいですね。軍国時代の歌を歌っている場合ではないですよ。世界に目を向けて、高らかに日本文化の素晴らしさををうたい上げることこそ、私達の使命。

令和は私達のこれからの志と活動にかかっています。