桜も早散り始め、花見を計画する暇もなく桜の季節が過ぎ去ってしまいましたね。しかし春の花はこれからがまた面白いのです。次々と湧き出でる命を見てると、希望が溢れてきます。

さて今日は糸の話。和楽器では皆「弦」と言わず「糸」と言いますね。私は一般の方が判り図らいだろうと思うので「絃」と書くことにしていますが、普段から絹糸を使っていると確かに「弦」よりも「糸」と言う方がしっくりきます。ちなみに私はテトロン絃は薩摩琵琶においては使いません。樂琵琶や筝のようにきつく絃を張るものは、テトロン絃でもまだ大丈夫なのですが、薩摩琵琶では駒と駒の間を締めこむことで音程を作るために、絃をゆるく張っています。張りが緩いとテトロン絃では倍音の少なさが目立ち、情けない音しかしないのです。また太い方はテトロン糸ですと、強く張ってもゆるく張っても鳴りが今一つなので、薩摩琵琶は全て絹糸、樂琵琶には3,4がテトロン、1と2は絹糸を張っています。

テトロンは最初に張ったときには結構伸びてしまうのですが、ある程度伸びると後は耐久性があり切れないので、野外公演など湿気の影響を受けやすい時には、細い糸だけテトロンにしている薩摩琵琶の方も居るようです。

太くすると音量は出るけれど、サスティーン(伸び)が減るということを、初心の頃に言われましたが、それは全く関係ないですね。ちゃんとサワリの調整をすれば、太い絃でもしっかり音は伸びてくれます。思い込みは何ごとにおいても禁物です。私の薩摩琵琶は誰よりもサワリ音が長く伸びるようにセッティングされています。

勿論太ければ太いほどテンションはきつくなるので、締め込みが大変になります。とはいえ私の琵琶はすべて1本調子(DDGDまたはDDAEまたはDDAD)にチューニングしますので、さほど締め込みに苦労はしません。男性では3本調子くらいが基本だと思いますが、3本だともう私の絃のセットでは太すぎて締め込みが難しくなると思います。

長唄三味線の方は頻繁に絃を取り替えますが、薩摩・筑前琵琶の方は、長唄さんに比べるとあまり糸の交換はしませんね。薩摩・筑前の場合、駒(フレット)と駒の間を締め込んで音程を作りますので、駒の端のところに圧力がかかり、細い絃はそこがすぐ傷んで白くなってしまいます。先ず駒の端を綺麗に丸くしておかないとすぐに痛んで、切れやすくなってしまいます。駒の手入れは基本中の基本です。是非気を使って欲しいものです。私は駒の仕上げには結構気を使っています。おかげで本番で絃が切れた経験がありません。

樂琵琶は締め込みがないので、比較的長く張っていますが、それでも大きな演奏会の度に全て張り替えます。久しぶりに張り替えた時など、その響きの素晴らしさに何時も感激します。やっぱり新品の絃のあの新鮮さは、いつ聴いても惚れ惚れしますね。エッジが効いていて、サスティーンがあって、きらきらとした倍音が豊富で、楽器全体が響いてきて、まるで楽器が喜んでいるよう。実に気持ち良いのです。勿論その前提として、どんな琵琶でも絃高の調整、各駒の高さ調整、薩摩だったら各サワリの調整が出来てないと、幾ら新品の絃でも鳴ってはくれません。琵琶は細やかな面倒を診る絶え間ない努力と試行を繰り返さない限り、答えてはくれないのです。とにかく世界一手のかかる楽器です。

私は薩摩琵琶の細い絃に関しては、一公演が終わったら取り替えてしまいますが、切れるまで張り替えないなどという「つわもの」も多いですね。絃は切れるまで全く張り替えない、サワリの調整もしないという琵琶人がかなり多いですが、本当に嘆かわしい限りです。駒に糸筋がつきっぱなしだったり、駒が高すぎて音がつぶれている例もよく目にします。本当に悲しくなりますね・・・。自分の楽器や音楽に愛情が無いんだね~~~。私には考えられません。

最近象牙レス加工を施した大型1号機

最近象牙レス加工を施した大型1号機

以前、邦楽器の絃を作っている丸三ハシモトの若社長と石田琵琶店で会った時に、ギターのように色んなタイプの絃があると嬉しいと言ったのですが、残念ながら琵琶絃の需要自体が無いのでどうにもならないようです。秦琴奏者の深草アキさんは、丸三ハシモトまで出向いて、絃の撚り加減まで指定してオリジナルのセットを作ってもらい、まとめて大量に購入するそうです。最低100本以上と聞きました。その情熱は本当に素晴らしい。ちなみに彼は時々声をかけてくれる良き先輩でもあります。

私が使っていた長目の絃は、どうやら私しか使っていなかったようで、もう無くなってしまいました。これまで石田琵琶店さんが無理をして仕入れてくれていたようです。長いことありがとうございました。何とか普通の尺でも張れるのですが、何だか琵琶の世界もどんどん縮小してゆくような気分になりましたね。私に深草さんのような財力があれば何とかするのですが・・・。

是非琵琶に携わっている方は、楽器にもっともっと愛情を傾けて欲しいですね。ギターやヴァイオリンには楽器愛とでもいう程に、自分の楽器を愛してやまない方が沢山いますが、琵琶人でそういう方はほとんど見たことが無いのです。何故皆さん手入れをしないのか。私は毎日サワリの調整をちょこちょことやってから弾き始めます。でないと弾いていても気持ち悪くて弾いていられません。

絃は琵琶の命。命の糸に気を配れないような人は、当たり前ですが上達もしないし、自分の音楽はいつまで経っても姿が見えないでしょう。琵琶に、音楽に愛を持っていないと、絶対に答えてはくれません。ギターでもベースでもヴァイオリンでも皆演奏家は究極の一音を目指して、あれこれ絃を試したり、絃高を変えたり、タッチを見直したりして常に研究しているのです。一流はもちろんの事、高円寺で路上ライブやっているおにいちゃんでも、「今度この絃に替えてみたよ」「絃高のセッティングいじってみた」「ピックアップ交換してみた」なんて会話をいつも皆しているのです。皆さん楽器に大きな愛情を持って接している。楽器の話で朝まで盛り上がれるのはギター小僧でしたら当たり前のことなんです。残念ながら琵琶人で楽器について語り合うような人には出会ったことがありません。私が流派や協会から離れたのもここにその一因があります。

細かなサワリや駒の調整は、経験や技術が必要なので、すぐに出来るようになりませんが、絃は色々試せる。いろんな太さの絃を試して、自分の一番好きな音色になるように研究してみては如何でしょう。使い古しで、駒にあたる部分が白くなっているような絃ではいくらやっても良い音はしないし、楽器本来の響きも引き出せません。

琵琶は凄いポテンシャルがあるのです。楽器の実力を最大限に生かしてあげるためには、先ず絃のチョイスからやってみて下さい。サワリの調整がものすごい比重を占めていることは確かですが、絃選びも大変重要です。ただしタイプを間違えてはいけません。自分のやりたい方向と違う絃を選んでも鳴らしきれません。軽のワゴン車にスリックタイヤ履かせても意味がないどころか走れないとの同じで、太ければ良いというものではありません。是非自分だけのオリジナルなサウンドが出る素晴らしい楽器を何時も弾いていただきたいものです。

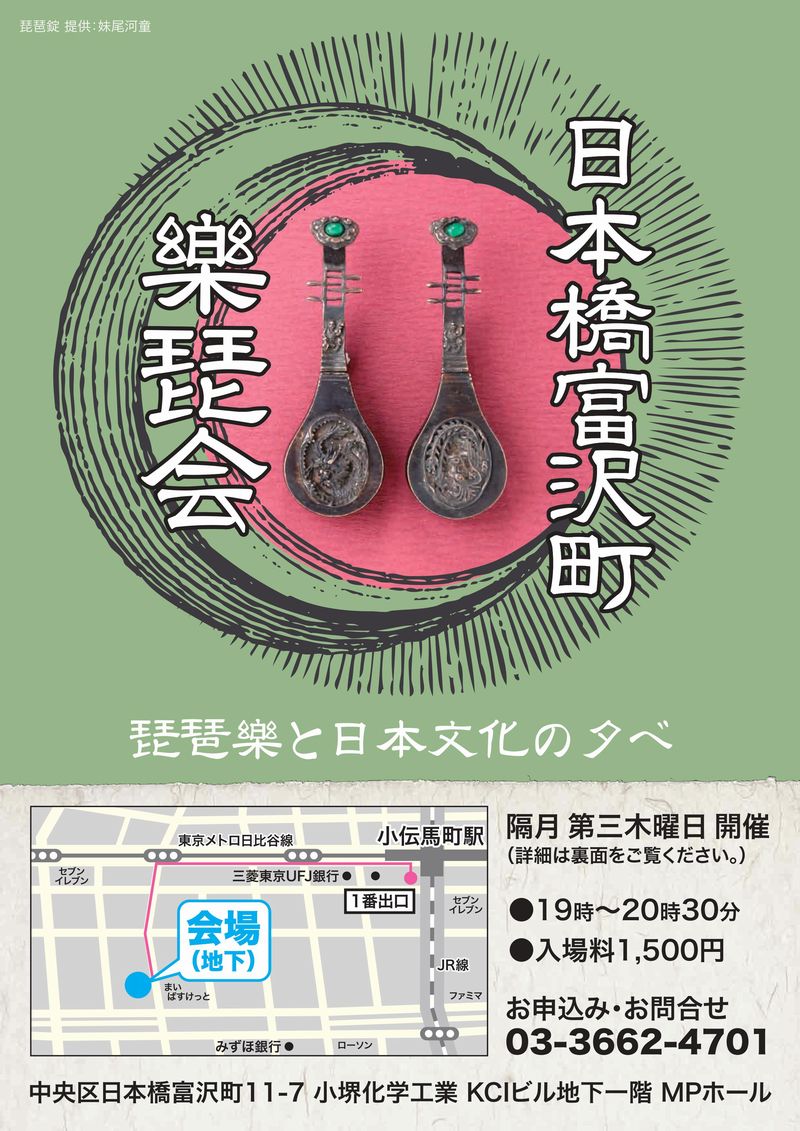

今月は日本橋富沢町樂琵会が11日にあります。樂琵琶の音色を体験してみたい方は是非お越し下さい。

笛はいつもの相方 大浦紀子さん。古典雅楽曲から新作まで色々演奏します。