この所、戯曲公演「良寛」の稽古が連日入っているので、何かと連絡等滞り気味で、ご迷惑をかけております。

そんな最中ではありますが、先週はドイツ文化会館で行われた、桜井真樹子さん企画の「水の女」を観に行きました。折口信夫の原作をドイツ語の朗読に乗せて舞台構成して行くもので、地唄舞の花崎杜季女さんも加わって、独自の世界を現していました。観ていて、民族性と洗練されたグローバルな感性のバランスというものを感じました。

そんな最中ではありますが、先週はドイツ文化会館で行われた、桜井真樹子さん企画の「水の女」を観に行きました。折口信夫の原作をドイツ語の朗読に乗せて舞台構成して行くもので、地唄舞の花崎杜季女さんも加わって、独自の世界を現していました。観ていて、民族性と洗練されたグローバルな感性のバランスというものを感じました。

桜井さんは以前にもブログで紹介しましたが、クラシックから始まって、日本の古典に戻り、雅楽や声明、白拍子などを研鑽研究し、更にそのルーツであるユダヤ、アラブにまで至る活動を展開しています。一方花崎さんも地唄舞を土台にして、海外に積極的に飛び出して行っています。私も洋楽から始まり、邦楽・雅楽に至り、また邦楽を離れシルクロードを辿り、外側に目を向けている。こうして見ていると、何かしら共通する仲間というものは自然と集まってくるのだな、とつくづく思いました。

今年の新年のテーマは「洗練」と書きましたが、民族性と洗練は時に相対するものでもありますね。単にどちらかに舵を切るという単純なものではないとも思います。世界が繋がって来ている現代で、この風土と歴史がもたらした類まれなる日本人の美の感性を、世界の人に感じてもらえるような表現をする事こそ、日本の芸術家の仕事だと私は思ってます。これからは微力ながらも、こうした事に残りの人生を費やして行きたいですね。

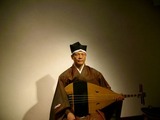

かつて高橋竹山はアメリカの聴衆を魅了しました。それは彼が即興演奏に秀でた能力があった事と、海外のオーディエンスを対象にしてプロデューサーが売り込んだから成功したのです。

かつて高橋竹山はアメリカの聴衆を魅了しました。それは彼が即興演奏に秀でた能力があった事と、海外のオーディエンスを対象にしてプロデューサーが売り込んだから成功したのです。

結局は「眼差し」がどこを向いているか、そこに行きつきます。竹山の三味線も民謡の名人と言うだけで売り込んでいたら、アメリカ人は感応しなかったでしょう。ジミヘンやコルトレーンにも勝るエモーショナルな音楽として紹介したからこそ、「彼の音楽は、まるで霊魂探知機でもあるかのように、我々の心の共鳴音を手繰り寄せてしまう。名匠と呼ばずして何であろう」

と評されたのです。そのように評されるには、そのように魅せる事が必要なのです。竹山の音楽に、海外の人を魅了する魅力と可能性を、プロデューサーが見抜いていたのでしょう。

中でも、言葉や語りが命とも言える邦楽では、言葉の問題は、今後世界に向けた音楽をやって行く時に、大きな問題になると思います。竹山の三味線も尺八古典本曲も歌や言葉の無い器楽だったからこそ、ダイレクトにその音楽が浸透して行ったのは間違いない事実でしょう。勿論日本人とは違った感じ方とは思いますが、何かを感じ取ってくれたのは間違いないと思います。

これからは従来のやり方ではない、新たな声の表現、言葉の在り方というものを突き詰め、言葉の根底にある日本独自の感性を表現するような人が、邦楽の分野に是非現れて欲しいと思います。

私は常に自分に「問いかける」という事をしています。「自分の音楽は何なのか」「何故それをやるのか」etc. 様々な「問いかけ」があるからこそ、色々なものに触れようとし、吸収も出来る。「問いかけ」が無くなった時には形骸化が起こり、輝きを失い、アーティストとしては存在できなくなるでしょう。「琵琶はこういうものだ」「こうでなくてはいけない」というような硬直した感性では、その輝きは、とてもじゃないけど保つことは出来ません。何物にも囚われない無垢な精神があってこそ、音楽や芸術はその命を育んで行く事が出来るのです。邦楽が今、どんどん衰退しているのは、その原因が演者側の意識に問題があるのではないでしょうか。

色々なものが存在し、広く間口があるのは良い事だと思います。しかし私は邦楽器でポップスをやったからといって、洗練されたとも思いませんし、世界に出て行けるとも思っていません。多少話題になって、演奏する機会も多少は増えるでしょう。また従来の邦楽関係者からすると、ポップスやアニメソングをやるのは画期的かもしれません。しかし外側から見ると別に何の楽器でやってもポップスはポップス。同じ事なのです。しかも音楽ではなくパフォーマンスとしてしか映らない。

色々なものが存在し、広く間口があるのは良い事だと思います。しかし私は邦楽器でポップスをやったからといって、洗練されたとも思いませんし、世界に出て行けるとも思っていません。多少話題になって、演奏する機会も多少は増えるでしょう。また従来の邦楽関係者からすると、ポップスやアニメソングをやるのは画期的かもしれません。しかし外側から見ると別に何の楽器でやってもポップスはポップス。同じ事なのです。しかも音楽ではなくパフォーマンスとしてしか映らない。What are you doing the rest of your life