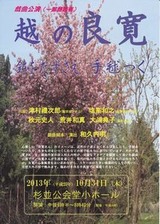

戯曲公演「越の良寛」をやってきました。

今回は書き下ろしの新作ですし、能シテ方の津村禮次郎先生との共演でもあったので、戯曲に対し、どう音楽を付けて演奏したらよいか迷うところもありましたが、とにもかくにも私にとってこの舞台は、良寛という人物に出逢えた貴重な体験となりました。良寛は今後私の中で、永田錦心とともにとても大きな存在となって行くと思っています。

今回は書き下ろしの新作ですし、能シテ方の津村禮次郎先生との共演でもあったので、戯曲に対し、どう音楽を付けて演奏したらよいか迷うところもありましたが、とにもかくにも私にとってこの舞台は、良寛という人物に出逢えた貴重な体験となりました。良寛は今後私の中で、永田錦心とともにとても大きな存在となって行くと思っています。

舞台そのものは、個人的にも色々と反省点もあるし、舞台全体としても未消化な部分も多かったと思いますが、本番で印象的だったのは、樂琵琶独奏と舞だけのラストシーンでした。津村先生は僧籍を持っている方でもあるのですが、劇中、良寛を演じている時には、実際に自分が修業時代に来ていた墨染めの衣を着て演じていました。しかしラストシーンでは面を付けて、少しだけ華やかな衣装で舞われました。私はその時「春陽」という曲を弾いたのですが、そこにはすでに言葉は無く、春の景色が描かれた扇を持ち、春の陽光に包まれるが如く、時を愛おしむように舞う姿だけがありました。良寛や彼を取り巻く人々の、次代へのあたたかい想いが昇華して、その数々の想いが津村先生の舞姿となって、戯曲の最後を締めたのです。その姿は良寛でもあり、維馨尼でもあり、貞心尼でもあり、また文台でもあった事と思います。私はあの姿を見ながら、個々の人物を超えた、肉体を超えた、時間をも越えた存在になっていると感じました。

あの何とも言えない空気は忘れられないですね。会場が澄み切った湖面のような雰囲気になり、弾いていて、私自身が湖面に漂っているような気がしました。

良寛に関しては、これまで子供と毬をつく優しいお坊さんという位のイメージしかなかったのですが、それは今回良寛を追いかけてみて、全く変わりました。今では自分と共通する部分を多く感じますし、大変に魅力的な人物に思えてなりません。

良寛は自分の人生を生きてゆく中で、自分の無力さを痛烈に感じていたのだと思います。自らの無力を知ったからこそ、大きな「はからい」によって生かされている命を自らの中に感じたのではないでしょうか。そしてその上で世の中としっかりと関わりを持って生き抜いた。決して隠遁生活をしていたのではなく、堕落した宗門から離れ、何を言われても最後まで己のやり方で慈悲慈愛の志を貫き、己の姿をどこまでも見つめ、自分の行くべき道を歩んだその人生に魅力を感じます。

書や詩に関しても、良寛のそれは定型というものが無い。勿論流派も肩書きも何も無い。子供のころから良い教育を受けていたので、学問や教養の素養はかなり高いレベルで持っていたようですが、そういう身に付けた知識や常識、権威のようなものに全くおもねることなく、どこまでも自由に感性を開き独自の道を通した。こういう部分に私は激しく惹かれるのです。

出雲崎

出雲崎

私も流派や組織とは離れ、全て自分が作った音楽作品を聴いてもらっているので、そんな意味でも良寛の生き方には感じるものがあります。今回の舞台をきっかけに、良寛の姿が一つの目標のように思えてきました。

私は、豊かな知性があってはじめて、想いも行動も実を結ぶと思っています。いくら独創的であっても、その土台となるものが無くては、独創性もただのアイデアで止まってしまいます。良寛の姿はそれを正に証明してくれたように思っています。その土台とは単なる知識とかではなく、物事をしっかりと見抜く本物の知性、そこを持っているかどうかです。良寛は一見自由に、気ままに生きていたように見えますが、そこに土台となる豊かな知性があったという事が、何よりも素晴らしいのです。

そういう本当の知性を持つことはなかなか大変です。人間は小賢しい知識など持っていると、かえってものが見えなくなるものです。自分の小さな頭だけで考え、頑張っている事に満足し、我流でただ気合入れてやっているだけに終わってしまう事が多い。それは自己満足の世界でしかない。積極的に学び、自分の無力さを感じ、「はからい」によって導かれている自分を感じてはじめて、自分の道を見出す。これが知性というものではないでしょうか。

良寛は、知識や技術、常識、権威・・そういうものに寄りかからず、そこを乗り越えて自ら歩むべき道を歩んでいきました。そして後世の我々に多くのものを残してくれました。そういう良寛に、私は共感と感謝を感じずにはいられません。

邦楽も今、自らの姿を見つめ直すことをすべき時期だと思います。都合よく流派や肩書きをひけらかしているようでは・・・・。まともな知性を持つべきだとだと思います。

良寛の無一物で生きた姿は我々に大きな示唆を与えてくれます。そしてその姿は実にすがすがしく思えるのです。

五合庵

五合庵良寛は生き方に関して矛盾が無いのだと思います。常に淡々と自分の行くべき道を歩む。批判されようが、何されようが自分自身に対し矛盾を許さない。徹頭徹尾純粋だったのではないでしょうか。そこには深い慈悲や慈愛の想いがあったればこそ、何者にも囚われない大きな世界を得、それが書や詩などのかたちで残ったのでしょう。我々はそれを見て、我が身を振り返り、良寛の大きな世界を前にして、ただ頭を垂れるばかり・・・。

現代人は「私」というものが良くも悪くも強い。強すぎる。だからどうしても物事に対し、自分が見えている所だけを見て、小さな自分の頭で判断を下してしまう。全てにおいて自分の感情が最優先で、己の世界が全てになっているのが現代人です。自分が見ている以外の所、自分の興味ないものに価値を見出さない。別の角度から物事を見て判断し、自らを振り返るという能力が著しく欠けている。自分自身もそういう所を自らの中に感じているので、良寛の常識や知識や権威等の一切のものに囚われない純粋さ、自分の無力を徹底的に感じている姿は、私に多くの事をもたらし、私の目を開いてくれるのです。

現代人は「私」というものが良くも悪くも強い。強すぎる。だからどうしても物事に対し、自分が見えている所だけを見て、小さな自分の頭で判断を下してしまう。全てにおいて自分の感情が最優先で、己の世界が全てになっているのが現代人です。自分が見ている以外の所、自分の興味ないものに価値を見出さない。別の角度から物事を見て判断し、自らを振り返るという能力が著しく欠けている。自分自身もそういう所を自らの中に感じているので、良寛の常識や知識や権威等の一切のものに囚われない純粋さ、自分の無力を徹底的に感じている姿は、私に多くの事をもたらし、私の目を開いてくれるのです。

良寛の志は後に、鈴木文台、長谷川泰、吉岡弥生、野口英世ら多くの人々に受け継がれて行った事を初めて知ったのですが、やはり高い志、精神はどこかで必ず受け継がれてゆくのだな、と思いました。隠遁した坊さんなんて思っていた自分が恥ずかしくなりました。

良寛役の津村先生と

良寛役の津村先生と良寛自身も「はからい」によって導かれ、後にまた多くの人が良寛を通じて導かれた。今回私もまた導かれたように思います。

来年は良寛の事を琵琶唄にしてみようと思っています。どういう形になるか判りませんが、取り組むべき題材だと感じています。

今回の舞台は、音楽をやっていく上で良い機会となりました。