今年は花粉症の症状もあまり出なくて割と快適です。仕事の方は暇と言えば確かに暇なのですが、演奏会も適度な感じに入っているという状況なので調子はまずまずです。空いている時間に、あれこれと新作の事を考えたり、旧作に手を入れたりしています。また今年もレクチャーの機会を色々と頂いているので、それのレジュメを書いたりしてます。

私はベテランの方を組むことが多いのですが、現役で活躍しているベテランの方はさすがに色んな場面を通り越してきているので「こなれている」方が多いですね。多くの経験と並外れた技を持っているのは勿論ですが、独自の世界をしっかりと持っていて、その知識や技をどう使うかを熟知しておられます。そんな先輩方々と御一緒する度に、本当に多くの事を勉強させてもらっているのですが、技というものがどれだけ大切で、また上っ面の技がどれだけ危ういかというのを、いつも感じます。

人間は古より自分を拡張したいという願望を持つ生き物なのです。早く走る為に馬を乗りこなしたり、車を発明したり、遠い敵をやっつける為に弓矢やピストルを発明しその技術を磨き、物を創るために道具を創り、そうして文明を築いてきました。そういう自己拡張の技術を持つと、どうしても使いたくなるのが人間というもので、後先など考えず、先ずどういうものか試して使ってみたくなる。スポーツカーで暴走したくなるのも、科学者が原爆の威力を試したくなるのも同じ事。崇高なヴィジョンなど後から付け加えられた体裁でしかありません。自己拡張の欲望に振り回され、愚かな事を人有史以来繰り返してやって来ているのが人間であり、それは未だに続いているのです。

これは個人の中でも多々ある訳で、こと音楽に限って言えば、人より秀でたものがあれば音楽よりもその技を聴かせたくなって、大声でコブシ回して、複雑な和音を使って、超絶早弾きなんて事をやりたがる。自己顕示欲は誰しも子供の頃から持っているものですが、それをそのまま舞台で振り回しているのは、あまりに幼稚な感性ですね。私にはロレックスやアルマーニで着飾って、自慢しているバブル時代の兄ちゃんと同じように見えます。肩書の看板を常にぶら下げているのも同じ事。厚化粧のように飾り立てたものは観たくないのです。その人そのものから立ち現れる音楽・世界を私は観て、聴きたいです。

キャリアを重ねる程に問われるのは音楽であり、音楽家としての器です。どんな音楽を創造してくれるのか、リスナーはそれを期待しているのではないでしょうか。かつて3大ギタリストなんて呼ばれたベック・クラプトン・ペイジは皆良い曲を創る一流の作曲家でもありましたね。特に個人的にはジミー・ペイジの作品は今で聴いても褪せる事の無い素晴らしい曲だと思います。

技というものは常に乗り越えられて行くものです。その内空を飛ぶ乗用車も登場するかもしれません。エドワード・ヴァン・ヘイレンがデビューした時に、これ以上のギターの技はもう無いだろうと、当時感じましたが、今やエレクトリックギターの技はとんでもない領域に来ています。

もう人間業ではないですね。今後どうなって行くのでしょう?。技に任せてガツガツやるのも、若さとして一つの勢いになるかと思いますが、そこで止まっていたら音楽家・演奏家としての評価も付かないし、かつて凄いと言われた技もどんどんと次の世代に追い抜かれて単なる懐メロになってしまいます。ファンとしてはお気に入りのアーティストがベテランになって、どんな境地でその人独自の音楽を聴かせてくれるかを期待しているのではないでしょうか。

私は技が見えるうちはまだまだと、よく自戒を込めて書いていますが、技の先にある世界を聴かせることが出来て、初めて技に存在理由が出てくると思っています。そんな音楽を創るのが音楽家の仕事であって、技を披露するのは音楽家の仕事ではない。私はそう思いますね。

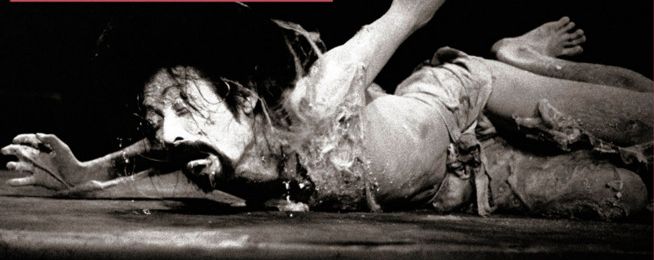

逆に世の中にはそんな技巧を拒否して、想い入れを看板にしている人も多いですが、それも結局音楽に魅力がないと、ただのポーズのようにしか見えません。魂だ血だなどと激しい思い入れは判るのですが、入魂なんて言いながら神妙な顔をしてブルースやフラメンコをやっている日本人には、私は理解が及びません。日本ならではの新たなブルースやフラメンコを創り上げるという創造的なアプローチには大いに共感しますが、そういう人もまたほとんど見当たらないですね。物真似で終わっていては意味がありません。土方巽のような、新たなジャンルを創り上げる人物は久しくお目にかかったことがありませんね。

今、芸というと芸術の方が格上のようにも思われますが、芸術という言葉は明治に作られた新しい言葉です。日本はもう1000年以上も前から和歌を通して創造的世界を描いてきました。芸は決して技というだけで終わるものではないと思います。世阿弥や芭蕉、利休らが創造した世界の何と深く大きく深遠な事か。皆さんにもお分かりかと思います。そういう先達の築いて来た豊穣なまでの歴史の中で、お稽古事を垂れ流しているようでは、とても音楽家とは名乗れませんし、人前で演奏するのは、日本文化を創り上げた先人達に対する冒涜とも言えるのではないかと私は常に感じています。

私は私独自の音楽を創り、その世界を表現して行きたいですね。それがどう評価されるかは判りません。しかしやらずにはいられない。そんな気持ちでここまでやって来ました。少しづつ少しづつ自分らしい世界が出来上がりつつあります。それは琵琶を手放すまでずっと続く事でしょう。

ワクワクしてしまうような芸を舞台で観て、そこに立ち現れる魅力に溢れる世界を感じたいですね。